Boule et Bill, Titeuf : depuis 25 ans, cette maison d’�édition de Quimper traduit des BD en breton

Comment est née votre maison d’édition ?

J’étais déjà enseignant de musique en collège, j’ai été sollicité par le directeur du collège Diwan qui ouvrait à Penhars pour venir y enseigner la musique. En passant par le CDI de l’école, je m’étais fait la remarque qu’il existait peu de livres jeunesse en breton, à l’époque. Peu de temps après, en 1999, il y a vingt-cinq ans, j’ai appelé sans trop réfléchir la maison Dargaud, à Bruxelles, qui édite notamment Boule et Bill.

Pourquoi Boule et Bill, Boulig ha Billig ?

Cela me semblait assez facile à traduire, des histoires d’une page, dans une langue accessible aux enfants. Je m’attendais à ce qu’on me dise que ce n’était pas possible, que ce soit long, laborieux, cher. J’avais des a priori. Lorsque j’ai posé la question, on m’a répondu que c’était possible et la personne au téléphone m’a demandé le nom de la société pour m’envoyer le contrat. J’ai réfléchi en quelques minutes pour trouver le nom de la structure. Bannoù-treset, en breton, ça veut dire bande dessinée et Bannoù-heol, ça veut dire rayons de soleil, il y a un petit jeu de mots. Je me suis alors embarqué dans une drôle d’aventure, dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants puisque je n’avais jamais fait de traduction, ni de mise en page et que je ne connaissais pas grand monde dans ce milieu.

Le premier album, Sell’ta, un Boule et Bill, c’était comment ?

J’ai reçu le contrat et je me suis aperçu du très gros travail que c’était, la traduction, tenir compte de la taille du texte puisque les bulles ne sont pas extensibles d’une langue à l’autre. Le texte doit entrer dans les bulles ! Et puis, les onomatopées ne sont pas les mêmes non plus d’une langue à l’autre. Ce n’est pas ma langue maternelle, parfois, je n’étais pas sûr de moi, de certaines tournures. Mon père, bretonnant de naissance, a relu et d’autres personnes de mon entourage, pour éviter les erreurs. J’avais choisi V’là Boule et Bill pour le premier. À l’époque, les planches vierges arrivaient par courrier, qu’on renvoyait en urgent pour l’impression, ça revenait pour relecture. Un peu de manutention… Et puis il fallait, pour continuer avec Dargaud, se montrer très professionnel.

Un an plus tard, vous êtes à Carhaix, sous les grandes tentes du Salon du livre…

J’étais un peu complexé (sourires) au milieu des grandes maisons d’édition de Bretagne et moi, avec mon unique livre. Mais j’ai été très surpris, il s’est très bien vendu. Nous avions tiré le premier à 1 000 exemplaires, réimprimé quelques mois plus tard à 1 000 autres.

7 albums de Boule et Bill plus tard, vous avez élargi les traductions ?

Titeuf rencontrait beaucoup de succès auprès des collégiens que je côtoyais, un peu comme notre Boule et Bill. C’était bien de ne pas rester uniquement dans les années 1960 (sourires). Les 2 000 exemplaires de « Kenô, bed kriz » (Tchô, monde cruel), le premier des Titeuf traduits, sont partis en l’espace de trois semaines.

Étiez-vous un militant de la langue bretonne ?

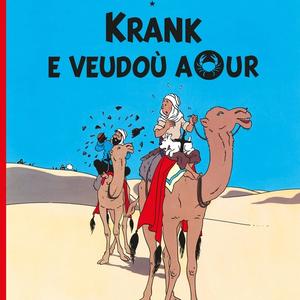

C’est un grand mot me concernant. Le breton, quand j’étais enfant, ne m’intéressait pas tant. Mais, je chantais, dans une chorale à Morlaix, avec ma mère, tous les mercredis. Pendant une partie de l’année, de septembre à Noël, on préparait les concerts de Noël et parmi les chants qui étaient travaillés, il y avait des chants en breton. Et je trouvais ça vraiment beau. En parallèle, ma mère, qui était directrice d’école, avait eu, une année, un lot de livres en langue bretonne, offerte à toutes les écoles du Finistère par le conseil départemental. J’étais allé chercher ses livres et voir que les Aventures de Tintin existaient en breton, d’aussi bonne qualité, ça a été un vrai choc. J’avais beaucoup de clichés dans la tête, et là, j’ai vu ce Tintin tout neuf en breton. J’avais sept ou huit ans, j’ai eu envie d’apprendre la langue et cette opposition dans ma tête entre le breton et le monde moderne a disparu. À l’époque, il restait beaucoup de gens qui avaient vécu l’époque de l’humiliation.

Tintin, qu’aujourd’hui, vous éditez chez Bannoù-heol ?

Oui, l’album a quelques jours. La boucle est un peu bouclée, c’est ce Tintin, Le Crabe aux pinces d’or, que j’avais vu enfant. Le livre, qui est sorti en 1989 en breton, est épuisé. Il a fallu retaper tous les textes car il n’y avait pas d’archives d’An Here, qui l’éditait à l’époque. C’est vraiment une joie pour moi.

Vous plaidez pour un breton vivant, qui se transmet…

Oui et d’ailleurs, très rapidement, de nombreuses personnes m’ont aidé, sous pleins de formes différentes. Je pense à cet enseignant de breton du collège Diwan du Relecq-Kerhuon, qui a fait traduire par ses élèves une planche d’un album de Titeuf. Parfois, on fait ça aussi pour Arzhig Du, Petit ours brun.

Vous ne vous arrêtez pas à la BD, mais faites également vivre la musique populaire…

Un copain musicien et ingénieur du son m’a poussé et a travaillé bénévolement avec moi sur un premier livre-CD. Quatre ans de travail, avec plus de cent personnes sur ce projet, un orchestre en Bulgarie, des chanteurs corse à Bastia. Quand Kan ar bed, ce « Chant du monde » est sorti, ça a beaucoup plu et nous avons eu le prix des libraires de Bretagne. Mes craintes ont été levées. Puis, nous avons refait un autre livre CD, Le cheval aveugle, Ar Marc’h dall, qui raconte ce risque que la Bretagne devienne un jour un cheval aveugle qui ne sait où aller. Une œuvre écrite il y a quarante ans par le compositeur brestois René Abjean (texte Job an Irien).

Aujourd’hui, vous sortez dix nouveaux titres, un record

T’choupi, c’est un peu la vedette des petits. Mais désormais je fais aussi des des livres plus étonnants, moins connus en français. Je travaille avec une maison britannique, Little tiger press, qui propose de très beaux albums comme Hud an noz, « la magie de la nuit ». D’une part ce sont les 25 ans et plusieurs projets de long terme qui aboutissent, au moment propice.

Propos recueillis par Marion Gonidec.